第35章 解读物演坐标图

一、原文

上述坐标示意图中的所谓“奇点”在哲学上可以表述为:当“存在”尚处于存在度趋近于1的存在状态之际,由于代偿性分化几近阙如,存在本身近乎没有任何属性发生,亦即近乎没有“可认识性”或“可现象性”,因而乃是处于没有任何形容词或摹状词可予修饰或阐发的那样一种存在状态之中,是谓“奇点”。

【注:“奇点”移借于现代物理学的一个概念,在这个“点”上,任何感性直观或逻辑推导、包括数学和物理学上一切可用的演算方法和检测手段均不能对其有所涉猎,从哲学认识论方面着眼,根本的道理已如上述。 又,在此显示,“认识”与“认知”是两个具有代偿相关性的不同概念,正如“现象”与“表象”是两个具有代偿相关性的不同概念一样。而且,认识过程一定滥觞于属性分化过程,且一定是分化了的属性之间必须发生耦合关系的代偿产物。(详论见于卷二。)】

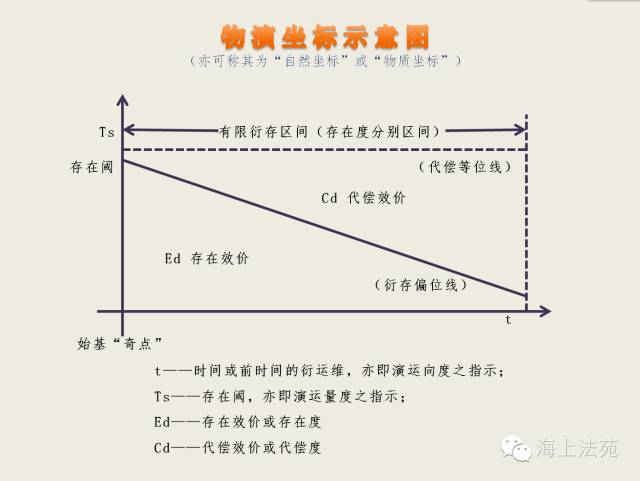

横轴t表示演动向度,它并不仅仅是一个空洞的时间流程,而是借以概括第十三章中从a到f的总体演化态势,也就是说,它包括从前时空到质量时空系统的全部宇宙衍运维度或物态衰变区间(坐标纵轴与右端虚线之间);

纵轴Ts表示演动量度,它把存在阈给成了一个综合性的“阈效价”,即从坐标横轴到存在阈平行线(上端虚线)的垂直高度就是阈效价的恒定值;

这个恒定值之所以不是一个表达常量的点(奇点被表达成整个纵轴,阈常量被表达成阈平行线),乃是由于自然存续的进程把它从最初的一个点延展成了一条代偿等位线,所谓“等位线”,就是一切存在物既不能有所超越也不能有所缺失的普适常数规定,或者说,是一切存在物实现其存在的等位效价或等位阈,故谓之“存在阈”;

而这个表现为平行等位线的“阈效价”,其实是由坐标中的那条下倾偏位线(呈直线或抛物线)所分隔开来的上下两种效价共同合成的,所谓“偏位线”,就是一切存在物既不能保持恒定也不能逆向运动的基础变量规定,或者说,是一切存在物实现其衍存的必然偏失,所失者,“存在效价”是也;

所以,偏位线以下的面积(Ed)代表自然总体存在效价,其演运形态呈递减趋势;相应地,偏位线以上的面积(Cd)代表自然总体代偿效价,其演运形态呈递增趋势;二者之间的反比互补动势构成了等位阈效价的内部关系。

二、解读

以下是逐层剖析:

1. “奇点”的哲学意义:存在但不可识别

在图中,坐标原点标注为“奇点”,这并非单指物理宇宙大爆炸前的某一时间点,而是存在度趋近于1、但尚未展开任何属性的原始状态。也就是说:

在这一点上,存在“尚未分化”,因而不可被感知、描述、认知;

没有属性,就没有“认识可能”,因而一切认识论和经验语言都“挂零”;

作者以此回应现代物理学对“奇点不可测”的问题,赋予它哲学本体论上的根源性模糊。

这等于说:“存在”是从完全的沉默(无现象)中萌发出来的,认识是从“不可认识”处启动的。

2. 横轴 t:不仅是“时间”,更是“演化态势”

t 轴(横轴)并非普通意义上的钟表时间,而是物演演化维度的抽象:

它包括了从“前时空”→“物质时空”→“属性分化时空”→“社会时空”的全过程;

实际上是一种系统复杂度增加—存在度递减—代偿度递增的演进流程;

每一点的“t”,不仅表示“时间”,更表示某一演动位相或存在结构的“层级”。

3. 纵轴 Ts:不是“某物的量”,而是“存在能量总阈”

Ts 轴是“存在阈”,作者给出以下哲学定义:

它是整个系统能存在的“临界强度”,相当于“存在所必须达到的总能量”;

它不是某个物种或系统的“局部效价”,而是自然演化中一切存在“共同遵守的等效值”;

这条线不是固定点,而是被自然演化“延展开”的一条等位线,象征代偿过程下保持“存续”的下限与“不能逾越的上限”。

4. 斜线:存在效价 Ed 与代偿效价 Cd 的反比补偿机制

图中的斜线(偏位线)是全章核心,它表达:

Ed(存在效价)随时间递减,代表物态本质的“弱化”;

Cd(代偿效价)随时间递增,代表物态为维持存在而付出的“补偿努力”;

二者之和永恒保持为 Ts,构成“等位阈”(即存在得以成立的总效价);

作者设定其为直线/抛物线,是为了强调这一变化是不可逆转的演化趋势。

换言之,自然中的一切存在,都处于“失衡—代偿”的动态稳定之中,这种稳定是脆弱、不断耗损而又强行维持的。

5. 图示哲学:“视觉化存在结构”的一次实验

这个图并非物理模型,而是一种形而上的可视化尝试,它在表达上有以下深意:

将“存在”不再定义为静态对象,而定义为“过程中的结构”;

将“弱化”不再视为失败,而视为存在维持的本质;

将“认识的可能”系于“代偿的启动”,即哲学不是“解释既有”,而是“追踪展开”。

总结一句话

本章借助图示,对“存在是如何维持自身”的问题给出了结构性、可视化、代数化的哲学模型,其深刻之处在于:

将“弱化趋势”纳入存在本身的结构逻辑,把“代偿”提升为维系宇宙秩序的元机制,并通过坐标图形式赋予哲学概念一种“动态几何结构”。

三、有何深刻?

深刻之处体现在以下几个方面:

1. 将“存在”视为动态演化的量化结构,而非静态本体

这一章最重要的突破是:打破了传统本体论对“存在”的静态理解,不再将“存在”当作一成不变的“在场”或“实体”,而是看作一个随时间推进、在“衰减—补偿”中不断自我调节和维系的动态结构。 图中 Ed(存在效价)与 Cd(代偿效价)之合恒定为 Ts(存在阈),意味着:存在之所以存在,靠的不是稳定本质,而是持续性的结构演算和平衡维系。这本质上是一次“动力学本体论”的尝试,打通了存在论与系统论、结构论的边界。

2. 通过图示化将复杂哲理简化为一组“视觉公理”

作者采用简洁的二维坐标系统,把抽象难解的哲学命题,如“存在度”“代偿度”“存在阈”等,全部视觉化表达出来,极具启发性。纵轴为“存续效价”,横轴为“演动时间”,而斜线(或曲线)则表示“失衡演化”。 这种图式语言打破了哲学常以语言堆叠概念的方式,使哲学首次具备了某种“图像论证力”。这是继黑格尔逻辑图谱、维特根斯坦“图像理论”之后,极具原创性的图式表达方式。

3. 以“存在阈”构造存在与消亡之间的临界机制

存在阈 Ts 的引入具有划时代意义。它不是对某一对象的评价,而是对一切存在能否存续的最小阈限设定,即:Ed + Cd ≥ Ts,才可“存”,否则“失存”。这就为理解宇宙中为何某些存在消逝、某些存在延续,提供了一个具有解释力的结构模型。 同时,这一思想也拓展了“存在不是必然,而是被勉强维系”的意识,从而开启了一种更“脆弱性本体论”的哲学方向,与海德格尔的“此在之抛”遥相呼应。

4. 将“认识论起点”推至“属性分化之前的沉默存在”

通过对“奇点”的哲学重释,作者指出:在存在度趋近于1、代偿几近为零的原初点上,一切认识、属性、结构尚未出现,这是一种“尚不可被认识的存在”。 这使得“认识”不再是哲学的第一起点,而是代偿结构启动后的“后果”。也就是说:认识是衍存结构的副产物,而非绝对的前提。这种思想对康德—胡塞尔以来的“认识中心主义”提出了根本挑战。

5. 代偿机制成为自然演化的核心逻辑

图中清晰地展现出:Ed 递减、Cd 递增,二者互补共成“存”。这揭示了代偿不仅是修复和调整,更是结构生成的动力机制本身。作者不仅用这个模型解释宇宙、生命、社会、人类,也奠定了一个普遍适用的演化公式,堪称“万物演化动力学”的哲学表达。

总结一句话:

本章最深刻之处在于,它不是在“解释存在”,而是在用结构化方式再造“存在”这一哲学问题的表达方式本身,为我们理解宇宙、生物、社会、人类,乃至AI的存在逻辑,提供了一个统一而简洁的度量框架。

四、有何批判?

1. “存在效价”与“代偿效价”未能摆脱隐喻性

虽然作者尝试将“存在”量化为 Ed、Cd 与 Ts 的函数关系,但这套“坐标系统”依旧高度抽象、缺乏可操作性。其所谓“效价”在哲学上近似“存在的强度”,但没有给出明确的测量标准或界定边界,反而造成了“科学图示+哲学术语”混合而生的认知模糊性。 这种表达更像是“思想示意图”,而非真正可应用的理论模型。其形式理性强、经验实证弱,反而可能误导人以为这是某种“科学公式”,从而陷入图像神秘主义。

2. “等效线性关系”假设过于理想化

该章假设存在效价递减、代偿效价递增,两者之和为常量 Ts,但这种线性模型忽略了现实中代偿过程可能出现的波动、不足、失衡与失控。例如:

某些代偿行为可能放大系统不稳定性(如生态失衡中的过度捕食);

某些存在状态因偶然事件非线性崩塌,无法靠线性代偿弥补(如文明的突然崩溃);

将自然界的复杂演化趋势用一条“直线”或“抛物线”表达,容易沦为过度简化的形而上演绎,与系统科学、复杂性理论中的“突变”“涌现”机制相左。

3. “奇点不可认识论”与康德式不可知论重叠

作者将“奇点”描述为“无属性、不可被认识的存在”,这与康德“物自体不可知”的观点本质上相通。但他又同时强调整个坐标系的构建可以从“奇点”出发,进行“感知与结构的演化”。这种两端并存的架构在哲学逻辑上可能产生自我矛盾:

若奇点不可认识,则一切从奇点展开的函数关系本身就缺乏基础;

若坐标系成立,则奇点作为“基点”应有某种可设定性,而不仅是哲学意志的投射。

换句话说,该图示在逻辑起点上可能陷入**“建构从不可建构之处开始”的悖论**。

4. 代偿逻辑缺乏对“创新”与“突变”的解释力

本章将一切存在视为对失衡的“补偿”,但现代自然科学(尤其是进化论、人工智能和社会学)强调系统中的“突变性”“涌现性”“非目的性”,这意味着:

并非所有新结构都是“补偿”旧结构的失衡,有些是“偶发性涌现”;

并非所有存在都在维持一个“总效价”,有时系统是朝完全未知的新维度跃迁;

因此,将一切系统变化都解读为“代偿”,可能掩盖了自然与社会中的真正创造性与开放性机制。

5. 过度泛化地等同物理、哲学与社会概念

作者尝试从宇宙结构一直类比到社会存在、认识发生、甚至意识结构,但每一个领域都有其独立的逻辑和机制。例如:

“存在度”在物理学中或可类比能量守恒,但在人类意识中难以找到精确的映射;

“代偿度”在社会系统中更容易因权力、意识形态、制度设计等非线性因素干扰;

将这些不同领域套入一张“统一图谱”,虽具有宏观哲学美感,但也容易陷入领域错位与类比滑坡。

总结批判核心:

本章的“物演坐标图”提供了一种原创性的哲学可视化方案,但同时也暴露出理论抽象性过高、概念边界模糊、假设理想化和跨领域泛化等问题。它是一个值得敬佩的尝试,却仍停留在“概念构型图”的阶段,难以作为严密理论体系被推演或检验。

五、作者评价 (Jinspire手写)

也是比较直观的一章。

Last updated